Por Ignacio Sabbatella

1. Introducción

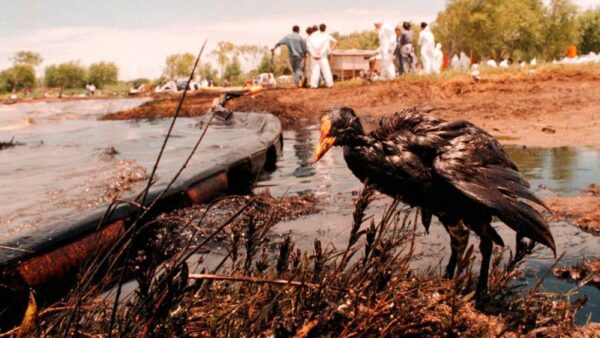

Fuente de codicia, guerra, poder y dinero[2] para muchos y sospechoso principal del cambio climático para otros, el petróleo, junto a su socio, el gas, tiene un papel fundamental en el sistema capitalista mundial. Durante 2008 la economía global tembló al compás del aumento sideral de la cotización internacional del barril del petróleo que traspasó los 100 dólares y alcanzó un máximo histórico de 147 dólares en el mes de julio. En la segunda parte del año, el advenimiento de la recesión hizo caer bruscamente su precio y en la actualidad se mantiene cercano a los 80 dólares[3]. Entre los factores coyunturales que explican el alza del precio internacional deberíamos considerar la debilidad del dólar, unido a la fuerte presencia de factores especulativos, y el rápido crecimiento de la demanda de las potencias emergentes, como China e India. Sin embargo, existe un factor subyacente, enraizado en los engranajes de la maquinaria de la producción y reproducción capitalista: la incertidumbre que genera el abastecimiento futuro. La necesidad de apropiarse de fuentes seguras de petróleo llevó a EEUU durante la administración de George W. Bush a invadir Afganistán e Irak, bajo el pretexto de la amenaza terrorista tras el atentado a las Torres Gemelas en 2001, y a poner la mira sobre otros países con abundantes reservas, tales como Venezuela.

Hasta aquí, quedan brevemente expuestas las dimensiones económica y política del petróleo y del gas. Pero nos interesa también incorporar el factor ecológico para entender a estos elementos en su totalidad. La historia del capital, signada por contradicciones, en este terreno tampoco puede escapar a su propia lógica. Desde la tradicional óptica del marxismo la relación antagónica entre capital-trabajo se constituyó en el motor no sólo de la lucha sino también del desarrollo teórico-intelectual. Aquí nos proponemos, en cambio, adoptar una mirada más amplia a partir de los postulados del marxismo ecológico para esclarecer la segunda contradicción fundamental: la relación capital-naturaleza. De esta manera, podremos conceptualizar los límites físico-naturales que se anteponen a la lógica expansiva del capital y de qué manera socava sus propias condiciones de producción y genera por sí misma una tendencia a la crisis de subproducción.

En el presente trabajo nos proponemos una aproximación hacia la experiencia privatizadora de los hidrocarburos en Argentina desde esta óptica. Nos motiva sumar algunos aportes para dilucidar la lógica de apropiación del capital y el rol del Estado en la actividad petrolera y gasífera. Escogemos como período de análisis la presidencia de Néstor Kirchner, entre los años 2003 y 2007, dado que el mismo estuvo enmarcado en la denominada “crisis energética”.

De modo que comenzaremos nuestra exposición analizando empírica y teóricamente la importancia de los combustibles fósiles en el desarrollo y expansión del capitalismo a escala planetaria. Luego, nos abocaremos al análisis de la crisis energética argentina a partir de la incidencia del petróleo y del gas, planteando un escenario donde se interrelacionan el Estado, el capital y la naturaleza. Desde allí, haremos un primer acercamiento al concepto de crisis de subproducción.

2. Petróleo y gas: energía vital de la maquinaria capitalista

Los hidrocarburos son bienes naturales no renovables, es decir, sus existencias mundiales son constantes. Se trata del petróleo crudo, el gas natural y el carbón mineral, aunque en el presente trabajo nos interesarán específicamente los dos primeros. Provienen de restos fósiles de animales y vegetales marinos luego de varias eras geológicas de transformaciones por la acción de determinadas temperaturas, presión y falta de oxígeno. Si bien los adelantos técnicos pueden aumentar las cantidades utilizables o permitir nuevos descubrimientos, las cantidades existentes son finitas (Mansilla, 2007).

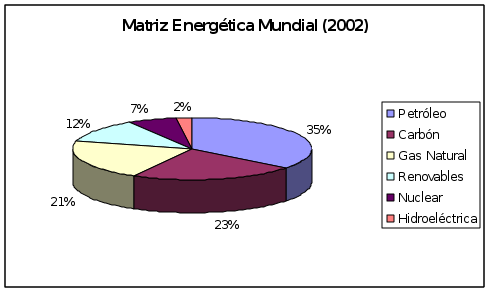

El petróleo crudo y el gas natural pertenecen a las fuentes de energía primarias pues se obtienen de la naturaleza y no han sufrido proceso alguno en centros de transformación (De Dicco, 2006). Su uso es vital como combustible para el transporte, la industria y los domicilios particulares, además de la generación eléctrica, fertilizantes para la producción agrícola, producción de plásticos y asfalto de calles. Tal como indica la figura Nº 1, casi un 80% de la matriz primaria de energía a nivel mundial depende de los hidrocarburos. El petróleo aparece en un cómodo primer lugar con el 35%.

La historia de la humanidad en los últimos 150 años ha estado marcada a fuego por el petróleo. El geólogo Colin Campbell afirma en el libro de Seifert y Werner (2008) que el petróleo estimuló la explosión demográfica desde 1850 y posibilitó la globalización gracias al abaratamiento de los precios del transporte. Según Elmar Altvater (2005), el petróleo es fundamental como fuente de energía para el desarrollo económico capitalista por algunas razones: hace al capitalismo independiente del espacio y del tiempo ya que es transportable y almacenable, además de que es independiente de los ciclos naturales; hace posible, a diferencia de las energías renovables, la concentración de los poderes económicos, políticos y militares.

Aunque el gas aparece en el tercer lugar, detrás del carbón, debemos destacar la importancia creciente que está adquiriendo en cuanto a criterios económicos y ambientales. En la 24a Conferencia Mundial del Gas, que tuvo lugar en Buenos Aires en octubre de este año, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, vaticinó que la demanda global de gas crecerá un 22% en los próximos 25 años. De manera más grandilocuente, el director de la estatal rusa Gazprom, Alexéi Miller, estimó que “el siglo XXI va a ser el siglo del gas natural”. Además, un especialista aseguró que “políticas adecuadas podrían impulsar el gas desde el actual 21 por ciento de participación en la matriz mundial al 28 por ciento para el 2030” (La Nación y Página 12, 7 de octubre de 2009)

La importancia de los hidrocarburos en la producción y reproducción del capitalismo nos conduce a preguntarnos qué tipo de componente representan para el capital y de qué formas se ha apropiado esos bienes naturales. Como dijimos, se tratan de bienes naturales no renovables mientras que la acumulación capitalista es incesante e ilimitada. Por tanto, nos aparece algo contradictorio.

El marxismo ecológico propone explorar las relaciones entre economía y naturaleza, más precisamente, analizar la relación entre el capitalismo como sistema autoexpansivo y la naturaleza, inherentemente no autoexpansiva. La irreversibilidad propia de la naturaleza es incompatible con la reproducibilidad y circularidad del sistema capitalista. La auto-valorización del capital, en una escala de producción y reproducción cada vez más ampliada, no reconoce límites externos, de modo que “la contradicción entre una naturaleza limitada conviviendo con necesidades ilimitadas y la ilimitada acumulación de capital es intrínseca al capitalismo” (Altvater, 2009: 8). En definitiva, la relación capital-naturaleza supone una segunda contradicción que se adiciona a la relación antagónica capital-trabajo reconocida por el marxismo tradicional.

Si el hombre se apropia de la naturaleza a través de valores e identidades predominantes a nivel social e histórico (Galafassi, 1998), en el modo de producción capitalista, la forma predominante en primera instancia es la apropiación privada y la mercantilización. La naturaleza es fetichizada por obra y gracia del capital. Luego, el capital busca extender su dominio sobre el medio natural e intensificar su explotación. A la extensión e intensificación de la explotación la hemos denominado subsunción real de la naturaleza al capital (Sabbatella, 2008). Los procesos de concentración y centralización de la reproducción ampliada del capital no sólo consolidan una restricción cada vez más pronunciada en el acceso a los bienes naturales sino también una sobreexplotación de los mismos. Para David Harvey (2004) la reproducción ampliada, especialmente en situaciones de crisis de sobreproducción, se ve complementada por mecanismos de acumulación por desposesión[4].

Bienes naturales como los hidrocarburos, los minerales, los bosques y el agua no son productos del trabajo. No tienen valor, no son mercancías. No obstante, dada la apropiación privada y la lógica mercantilista del capital, son lanzados al mercado con un precio. La importancia de estos bienes radica en que no son simplemente materias primas, medios de producción o medios de vida sino que funcionan como “condiciones de producción” del capital: todo aquello que compone el marco de la producción capitalista y que no es producido como una mercancía aunque es tratado como si lo fuera. Este concepto es recuperado por James O`Connor (2001) de los Grundrisse de Marx y se asemeja a lo que Polanyi (1989) denominó “mercancías ficticias”[5]. Las condiciones de producción se componen de tres partes: las condiciones externas o medioambiente (capital natural), aquellos bienes naturales que intervienen en el capital constante y variable, entre los cuales se encuentran el petróleo y el gas; las condiciones personales (capital humano), o sea, la fuerza de trabajo; y las condiciones comunales generales (capital comunitario), la infraestructura y espacio urbano.

La provisión de los bienes naturales, así como del resto de las condiciones de producción, es limitada: no se encuentran disponibles en la cantidad, momento y lugar requeridos por el capital. Por tanto, el Estado aparece como mediador entre el capital y la naturaleza, regulando el acceso a los mismos. Hasta mediados de los años setenta, los Estados nacionales valoraban los bienes naturales como recursos geopolíticamente estratégicos y los mantenían bajo propiedad estatal o ejercían un riguroso control sobre ellos (Giarracca, 2006). Pero este modelo sufrió un proceso de transformación a partir de las políticas neoliberales de desregulación y liberalización de los mercados de bienes naturales y la privatización de empresas públicas que administraban aquellos. El Estado traspasó al mercado funciones clave en la regulación de las condiciones naturales de producción.

La asignación de dichas condiciones por parte del mercado es inherentemente no planificada y se rige por la obtención de ganancias, la competencia y la sobreexplotación de la naturaleza. Los bienes naturales adoptan una valoración económica, siendo reducidos a un mero recurso comercial o commoditie. Al capital no lo conmueven la preservación y la protección de los mismos sino que la sed de dinero lo mueve a monetizarlos velozmente. De manera que, en ausencia de regulaciones estatales, el capital exprime las condiciones naturales de producción hasta su agotamiento, generando escasez y aumento de los costos para el mismo capital. Una forma más de crisis se abre para el capital: los problemas de abastecimiento o el encarecimiento de las materias primas y de la energía pueden forjar un problema de producción de plusvalor. A las crisis de sobreproducción el marxismo ecológico adiciona la crisis de subproducción como efecto de los crecientes costos de reproducción de las condiciones naturales de producción[6].

Un ejemplo acabado de ello es el petróleo, dado que en las últimas tres décadas quedaron expuestos la caída de reservas (lo que los especialistas llaman peak oil), la ausencia de grandes descubrimientos y del aumento de su cotización en los mercados mundiales. Por todo lo que hemos expuesto, los problemas de abastecimiento y encarecimiento de las energías fósiles se presentan como un límite externo para la acumulación capitalista.

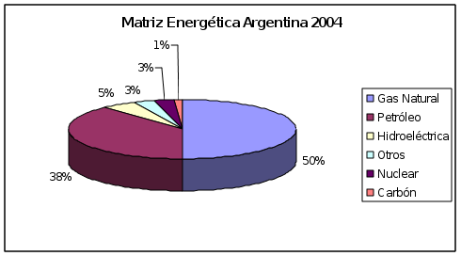

3. El papel del petróleo y del gas en la crisis energética argentina y sus impactos

Como muestra la Figura 2, en Argentina la dependencia del petróleo y del gas es aún mayor que en la matriz energética mundial ya que satisfacen el 88% de la demanda energética nacional. A ello se suma que el suministro eléctrico se explica en gran parte por las centrales térmicas que se alimentan de combustibles fósiles. Según Bernal, De Dicco y Freda (2008) la generación eléctrica neta durante 2007 correspondió en un 58% a la térmica, 36% a la hidráulica y 6% a la nuclear. Asimismo, los combustibles que las centrales eléctricas consumieron durante ese año fueron gas natural en un 79%, fuel oil en un 13% y gasoil y carbón mineral ambos con 4%. Con los datos enumerados, podemos afirmar con toda seguridad que el petróleo y el gas se constituyen en nuestro país en condiciones naturales de producción del capital difícilmente reemplazables.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se había erigido desde su creación en 1922 en una de las empresas públicas más importantes del país, interviniendo en todas las etapas de explotación (exploración, extracción, refinación, distribución, comercialización, etc) y estableciendo la soberanía estatal sobre aquellos bienes, a pesar de que las petroleras privadas siguieron participando del mercado local. A partir de la década del noventa, la imposición del modelo neoliberal se tradujo en la liberalización y desregulación del sector de hidrocarburos. Con la privatización de YPF y de Gas del Estado, el gobierno de Carlos Menem colocó en manos del sector privado la totalidad de las etapas de la explotación de los bienes hidrocarburíferos. El Estado no sólo dejó de intervenir en este sector estratégico de la economía nacional sino que también se desligó de las funciones de control y regulación de la gestión privada (Cervo, 2001; Calcagno y Calcagno, 2001; Mansilla, 2007).

La empresa Repsol adquirió casi todas las acciones de YPF S.A. en 1999 y se convirtió en el principal operador del país. Otras empresas transnacionales que ganaron terreno fueron Pan American Energy (asociación de BP y Bridas), Total, Chevron y Petrobrás. La apropiación capitalista estableció un rápido proceso de mercantilización del petróleo y del gas. Brevemente, podemos decir que las transnacionales se orientaron a la maximización de la extracción en detrimento de la vida útil de los yacimientos y a la exportación por sobre el abastecimiento del mercado interno. Fueron emplazados nada menos que 11 gasoductos nuevos con el objetivo de vender a Chile, a través de 7 gasoductos, y Brasil y Uruguay, con 2 gasoductos cada uno (Galé, 2005: 259). Al mismo tiempo, se verifica una progresiva caída de la perforación de pozos de exploración (Mansilla, 2007; De Dicco, 2006).

Resulta interesante analizar el período del gobierno de Néstor Kirchner (marzo de 2003 – diciembre de 2007) ya que se modificaron ciertos aspectos de la relación entre Estado y empresas. En principio, pareciera que el Estado retoma un rol importante en el sector hidrocarburos, fundamentalmente con la creación de una nueva empresa estatal, Enarsa. Tampoco podremos analizar aquí con el debido detenimiento las funciones que asumió Enarsa. Igualmente, enumeramos algunas: otorgamiento de concesiones en el mar y asociación con empresas privadas; ejecución de los acuerdos internacionales suscriptos con Venezuela, Bolivia y otros países; y operaciones de importación de combustibles. Podemos adelantar que no ha intervenido en el mercado energético como agente regulador de precios y de condiciones de la actividad ni tampoco ha recuperado yacimientos con contratos viciados de ilegalidad y faltos de inversión.

En el rol estatal también destacamos un progresivo aumento de las retenciones[7] con el triple objetivo de desacoplar los precios internos de los internacionales, desalentar las exportaciones y apropiar una mayor porción de la renta petrolera y gasífera para el Estado.

Sin embargo, en el año 2006 fueron aprobadas dos leyes que distan mucho de fortalecer el rol estatal: Regímenes promocionales para la exploración y explotación de hidrocarburos (Ley 26.154/2006) y Administración de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos de sus territorios, lecho y subsuelo del mar territorial (Ley 26.197/2006). La primera estipuló una serie de beneficios fiscales para incentivar la exploración por parte de las empresas privadas. Por su parte, la “provincialización” de los hidrocarburos se trata de un caso inédito en el mundo, aunque previsto en la reforma constitucional de 1994. Las provincias pasan a tener el dominio sobre los hidrocarburos que yacen en su subsuelo en el marco de una supuesta federalización de la política económica y energética. Pero queda claro que debilita aún en mayor medida la capacidad estatal para regular, controlar y planificar el aprovechamiento y el resguardo del petróleo y del gas.

Asimismo, el mandato de Kirchner estuvo fuertemente condicionado por la crisis energética, tal como se ha denominado mediáticamente a los problemas en el suministro de energía eléctrica, combustibles y gas. La crisis energética queda en evidencia cuando la demanda energética equipara progresivamente la capacidad de oferta de energía a nivel nacional. El análisis de sus causas debería ser materia de otro trabajo; pero sí podemos señalar que generó una serie de controversias y cuestionamientos cruzados entre gobierno y empresas: desde el gobierno culparon a las empresas por la falta de inversiones en exploración, transporte, refinación, etc; desde las empresas, se argumentó que la causa principal era el congelamiento de los precios internos[8].

Según Gustavo Bianchi, entre febrero y mayo 2004 se registraron los primeros cortes de consideración de gas y de electricidad. Además ese año comenzaron las interrupciones de suministro de gas a Chile, país que había cambiado su matriz energética a raíz de la garantía de provisión que la Argentina le había hecho en los años ´90 a través de un grupo de nuevos gasoductos transcordilleranos (Revista El Inversor, mayo de 2007).

A mediados de 2007 el suministro de energía presentó desde deficiencias hasta cortes totales. Funcionarios del gobierno nacional reconocieron públicamente la crisis en los meses de junio y julio, ordenando distintas medidas para paliarla, al tiempo que tuvieron lugar protestas espontáneas de usuarios domiciliarios.

En este contexto, el gobierno optó por priorizar el suministro a los hogares en detrimento del consumo de ciertos sectores industriales y de las exportaciones, aunque de manera gradual. En 2006 se lanzó el programa Energía Plus que obliga a las industrias a encontrar por su propia cuenta oferta de electricidad para abastecer la demanda que esté por encima de su promedio del año 2005.

Las consecuencias para la industria fueron desde el encarecimiento del suministro eléctrico y gasífero[9] hasta cortes programados que obligaron a suspender turnos y, por ende, personal. En un comunicado fechado el 6 de junio de 2007, la Unión Industrial Argentina (UIA) admitía que “en las últimas semanas, se han producido pedidos de reducción de demanda de energía eléctrica a más de 4 mil empresas en todo el país, que en la mayoría de los casos, superan el 40 por ciento de la demanda total de esas empresas, en una banda horaria de entre seis y ocho horas diarias. En el caso del gas, las restricciones abarcan a cerca de 900 empresas, con cortes que, en algunos casos, se han extendido durante varios días”.

Según estudios privados, las restricciones en la provisión de electricidad y de gas entre mayo y junio de 2007 frenó la actividad industrial: la molienda de soja y girasol cayó al 50%; la petroquímica, 20%; los fertilizantes, 30%; la siderurgia, más del 10 por ciento. Las pérdidas monetarias habrían sido entre 1.500 y 2.000 millones de dólares (Clarín, 22 de julio de 2007). Algunas grandes empresas decidieron encarar la construcción de sus propias usinas térmicas y empresas medianas desarrollaron proyectos para instalar pequeños generadores de electricidad (Revista El Inversor, Abril 2007). En este escenario, no es extraño que aparezcan conflictos entre distintas fracciones del capital. Por caso, en 2007 la UIA responsabilizó por los cortes a la distribuidora Gas Natural BAN, la mayor empresa del sector, por no construir una planta de picking (que permite almacenar el hidrocarburo en estado líquido) como se había comprometido el año anterior con el fin de acopiar gas y cubrir la demanda en caso de una situación de emergencia (Revista El Inversor, junio 2007).

Presionada desde el sector privado, la acción estatal se orientó a emparchar la situación crítica disponiendo fuertes sumas para subsidiar el consumo[10] y para importar los faltantes energéticos. Un documento elaborado por el Ministerio de Economía en 2007 estimaba que el costo de la crisis energética argentina ese año habría sido de $12.000 millones entre subsidios e importación (Clarín, 22 de julio de 2007). Paralelamente, el gobierno de Kirchner mantuvo una suerte de confrontación mediática en la cual exigía a las petroleras un desembolso de mayores inversiones en producción de combustibles y en la actividad exploratoria[11]. La respuesta empresaria se centró básicamente en la actualización de los precios internos, reclamo en el cual fueron crecientemente acompañadas por las provincias que dependen de las regalías de la actividad.

Cabe destacar que mientras Enarsa se encargó de realizar las principales importaciones de gas desde Bolivia y de fuel oil y de gasoil desde Venezuela y otros países, las petroleras no abandonaron totalmente su afán exportador. Pese a la elevación de las retenciones, continuaron despachando gas, especialmente a Chile[12], y petróleo crudo y combustibles, principalmente al mercado estadounidense.

Aunque las ventas de petróleo crudo al exterior han ido cayendo a lo largo del período 2003-2007, no se puede desmerecer como dato que las ventas totales de ese período (40.639.989 m3) fueron superiores al año de mayor extracción: en 2003 se extrajeron 39.341.403 m3.

En 2007, el caso más emblemático lo aportó el fuel oil dado que fueron importadas 988.379 toneladas, mientras que fueron exportadas 1.657.532 millones de toneladas. Es decir que la importación no hubiera sido necesaria ya que se contaba con una amplia capacidad de suministro para satisfacer la demanda interna. El principal exportador fue Repsol YPF[13], seguido de Esso y Shell, teniendo como principales mercados de destino EEUU y Puerto Rico (Bernal, De Dicco y Freda, 2008). En el período que analizamos el fuel oil cobró especial importancia, junto al gasoil, como combustible para la generación de las centrales termoeléctricas a partir de la escasez en el suministro de gas.

Sin embargo, el gas natural no estuvo caracterizado por su escasez, precisamente. Entre 2003-2007 los niveles de extracción superaron ampliamente la demanda y las exportaciones siempre estuvieron por encima de las importaciones (Ver tabla 1). Se podría argumentar que frente a una demanda promedio que trepa en los días pico a 140 millones de metros cúbicos, la red de gasoductos sólo puede transportar como máximo 128 millones de metros cúbicos (Clarín, 3 de junio de 2007). Pero como hemos dicho anteriormente, las razones debemos encontrarlas en que la inversión privada ha priorizado la construcción de gasoductos de exportación en detrimento de la expansión de la red interna.

Tabla 1: Extracción, demanda, exportación e importación de gas natural 2003-2007 (en miles de m3)

| Año | Extracción | Demanda | Exportación | Importación |

| 2003 | 48.876.000 | 30.830.000 | 6.460.531 | 85.243 |

| 2004 | 51.878.754 | 33.472.000 | 7.348.143 | 804.132 |

| 2005 | 51.001.538 | 34.646.000 | 6.600.100 | 1.601.502 |

| 2006 | 51.606.249 | 36.380.000 | 3.067.470 | 1.428.456 |

| 2007 | 50.891.559 | 38.531.096 | 1.245.025 | 1.238.552 |

Fuente: Secretaría de Energía

Para poder dimensionar las pérdidas que ha asumido el Estado, tomamos la denuncia judicial de Cafiero sobre el período 2004-2005. El daño fiscal total, es decir, la suma erogada o que ha dejado de percibir el fisco en ese período se calcula en 4.886 millones de pesos. Esto se debe a tres factores: el costo fiscal de la sustitución de gas por fuel oil y gasoil para la generación de energía eléctrica, mayores costos por la utilización de combustibles de menor eficiencia técnica y exenciones a la importación de gasoil (Mario Cafiero, 2006).

A modo cierre, conviene remarcar que buena parte de los datos que hemos estado analizando en el presente trabajo surgen de una simple declaración jurada que las empresas entregan a la Secretaría de Energía, la cual no cuenta con suficiente infraestructura para confirmarlos.

4. Algunas conclusiones parciales

Finalmente, dejaremos planteados algunos aspectos clave del sector de hidrocarburos en Argentina con el fin de profundizarlos en investigaciones futuras.

El Estado Nacional priorizó la captación de una mayor renta a través de las retenciones a las exportaciones pero al mismo tiempo incurrió en importantes erogaciones para sostener la importación de los faltantes energéticos. Se creó una nueva empresa estatal, Enarsa, que hasta ahora no ha modificado de manera sustancial las relaciones entre Estado y capital. Al mismo tiempo, se consolidó la provincialización de los hidrocarburos que generó una descentralización, fragmentación y atomización de las decisiones relevantes de una politica energética coherente a nivel nacional. La ausencia de una planificación centralizada atenta contra cualquier intento de regulación del petróleo y gas como condiciones naturales de producción fundamentales en una matriz energética altamente dependiente de los hidrocarburos. Queda establecido un manejo anárquico por parte de las provincias que tienen una debilidad estructural como para imponer condiciones a las transnacionales.

Como resultante, el capital tiene semáforo verde para actuar según su propia lógica, ateniéndose a la maximización de ganancias en el corto plazo. El mayor rédito lo sigue obteniendo a través de las exportaciones por encima de las ventas al mercado interno, de manera que se profundiza el proceso de mercantilización del petróleo y del gas. Esos mismos bienes que durante la trayectoria de YPF estatal habían sido concebidos como insumos estratégicos de la producción industrial, el transporte de mercancías y el consumo residencial.

En cuanto a la crisis energética, no llegaremos a una conclusión definitiva ya que responde a múltiples factores que aquí no podemos desarrollar. Nos interesa dejar planteado el problema al cual se enfrenta el capital inducido por su propia lógica. El desabastecimiento interno de combustibles y energía eléctrica provocó una merma de la actividad industrial, donde se verificaron miles de empresas afectadas por la restricción del suministro de gas y de electricidad. El capital industrial quedó ante la disyuntiva de parar parcialmente su producción o enfrentar un aumento de los costos energéticos (a través de la adquisición de generadores, construcción de usinas propias o compras de combustibles a un precio mayor). En cualquiera de los dos casos, se afecta crecientemente la producción de plusvalía y por tanto estamos en presencia de una tendencia a la crisis de subproducción. Solo podemos hablar de tendencia, ya que el capital se da una estrategia para compensarla que hasta ahora ha resultado ciertamente fructífera: cargar los mayores costos energéticos en las arcas del Estado. Así sucede con las importaciones de combustibles y fluido de gas que lleva adelante Enarsa[14]. Es un mecanismo que elude también el conflicto directo entre la fracción productiva y la fracción extractiva del capital, si es que podemos separar analíticamente sus denominaciones.

No obstante, la derivación más grave del esquema privatista del sector hidrocarburos es el agotamiento acelerado de las reservas. En 2007 el horizonte de vida de los hidrocarburos (es decir la relación entre reservas comprobadas y la extracción total al final de ese año) rondaba en los 8 años, cuando antes de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) las reservas de gas llegaban a 35 años y las de petróleo, a 15. En un futuro próximo se avizora un cambio radical para Argentina: de ser un país con petróleo y gas se transformará en un importador neto de hidrocarburos, con todo el peso económico que tendrá ello. Aún más importante, es el esclarecimiento de la insalvable contradicción entre la irreproducibilidad y finitud de la naturaleza y la lógica mercantil capitalista que destruye sus propias condiciones naturales de producción.

5. Bibliografía

Altvater, Elmar (2009). La Ecología desde una óptica marxista, en el curso: “Ecología política en el capitalismo contemporáneo”. (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires).

___________ (2005). El fin del capitalismo. Disponible en http://www.casabertoltbrecht.org.uy

____________ (2003) La teoría marxista hoy, problemas y perspectivas ¿Existe un marxismo ecológico hoy? Disponible en http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar

Bernal, Federico (2005). Petróleo, Estado y Soberanía. Hacia la empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Bernal, F., De Dicco, R. y Freda, J (2008). Cien años de petróleo argentino: descubrimiento, saqueo y perspectivas. Claves para todos. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Cafiero, Mario (2006). La irracional exportación de gas a Chile. Revista Industrializar Argentina, septiembre de 2006, Año 4, Nº 5, Buenos Aires.

Calcagno, Alfredo y Calcagno, Eric (2001). La privatización del petróleo. Azaroso destino de YPF. Le Monde diplomatique, Bs As.

___________________________ (2005). Al borde del abismo energético. Le Monde diplomatique, edición Cono Sur. Buenos Aires.

Cervo, Augusto (2001). La privatización de YPF y sus consecuencias. Tiempos Patagónicos, Revista del Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico, Año III, N° 7, Septiembre 2001.

De Dicco, Ricardo (2006). 2010, ¿Odisea energética? Petróleo y crisis. Buenos Aires: Capital Intelectual.

De Dicco, R, Lahoud, G, y Bernal, F (2006). Pan para hoy, hambre para mañana. Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre 2006, Buenos Aires.

Galafassi, Guido (1998). Aproximación a la problemática ambiental desde las ciencias sociales. Un análisis desde la relación naturaleza-cultura y el proceso de trabajo. Revista Theorethikos, año 1, Nº 6. En: http://www.ufg.edu.sv/ufg/theorethikos

Galé, Nidia (2005). El gas en la Argentina. Más de un siglo de historia. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.

Giarracca, Norma (2006). La tragedia del desarrollo: disputas por los recursos naturales en Argentina. Revista Sociedad, Nº 27. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires.

Harvey, David (2004). El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. Disponible en: www.marxismoecologico.blogspot.com

Herrero, Félix (2006). Sed de petróleo y gas en el futuro inmediato. Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril 2006. Buenos Aires.

Korol, Claudia (2004). La crisis energética argentina puede ser fruto de las privatizaciones. Disponible en: www.rebelion.org

Lozada, Salvador (2006). Un proyecto de ley continuista. Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, abril 2006. Buenos Aires.

Mansilla, Diego (2007). Hidrocarburos y política energética. De la importancia estratégica al valor económico: desregulación y privatización de los hidrocarburos en Argentina. Buenos Aires: Ediciones CCC, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini..

____________ (2006). Una aproximación al problema de la renta petrolera en la Argentina (1996-2005). Realidad Económica, octubre-noviembre 2006. Buenos Aires.

Martínez Alier, Joan, 2005, Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22206

________________, 1995, De la economía ecológica al ecologismo popular, Editorial Icaria, Barcelona.

Marx, Karl, 2005, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse), borrador 1857-1858. México: Siglo Veintiuno Editores.

________, 2001, El Capital. Libro I, Capítulo VI (inédito). México: Siglo Veintiuno Editores.

________, 2000, El Capital. Crítica de la economía política. México: Fondo de Cultura Económica.

MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) (2006). La causa del MORENO. Defensa del petróleo argentino. Buenos Aires.

O´Connor, James, 2001, Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico. México: Siglo Veintiuno Editores.

Polanyi, Kart, 1989, La gran transformación. Madrid: La Piqueta.

Sabbatella, Ignacio, 2008, Capital y naturaleza: crisis, desigualdad y conflictos ambientales. Ponencia presentada en las II Jornadas de Economía Política, noviembre de 2008, Universidad de General Sarmiento, Buenos Aires.

Seifert, Thomas y Werner, Klaus (2008). El libro negro del petróleo: una historia de codicia, guerra, poder y dinero. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Solanas, Fernando y Rigane, José (2007). Las causas de la crisis energética argentina. Disponible en: www.iade.org.ar

6. Fuentes consultadas

Diario Clarín

Diario La Nación

Diario Página 12

Ente Nacional de Regulación del Gas

Ley 25.943/2004 (Creación de ENARSA)

Ley 26.154/2006 (Regímenes promocionales para la exploración y explotación de hidrocarburos)

Ley 26.217/2006 (Prórroga de la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por el articulo 6º de la ley Nº 25.561)

Ley 26.197/2006 (Administración de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos de sus territorios, lecho y subsuelo del mar territorial).

Revista El Inversor Energético y Minero, varios números.

Revista Industrializar Argentina, septiembre 2006, Año 4, Nº 5

Revista Petrotecnia, varios números.

Secretaría de Energía

Unión Industrial Argentina

[1] Presentado en las IV Jornadas de Economía Ecológica en la Universidad de Gral. Sarmiento, Buenos Aires, Argentina, el 28 de noviembre de 2009.

[2] Parafraseamos el subtítulo del libro de Thomas Seifert y Klaus Werner (2008).

[3] El 21 de octubre de 2009 la cotización del petróleo WTI de Nueva York cerró en 80, 57 dólares (Fuente: http://www.precio-petroleo.es).

[4] “Una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación “primitiva” u “originaria” a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital resulta muy pertinente, tal como lo han señalado recientemente muchos analistas. Dado que denominar “primitivo” u “originario” a un proceso en curso parece desacertado, en adelante voy a sustituir estos términos por el concepto de “acumulación por desposesión”. Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria revela un rango amplio de procesos. Estos incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad – común, colectiva, estatal, etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito. El estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos” (Harvey, 2004).

[5] Polanyi estaba pensando en los orígenes históricos de la economía de mercado como un sistema autorregulado. Para ello era imprescindible establecer ficticiamente al hombre y a la naturaleza como mercancías. “La producción es interacción entre el hombre y la naturaleza; para que este proceso se organice a través de un mecanismo autorregulador de trueque e intercambio, el hombre y la naturaleza deberán ser atraídos a su órbita; deberán quedar sujetos a la oferta y la demanda, es decir, deberán ser tratados como mercancías, como bienes producidos para la venta (…) El hombre con la denominación de fuerza de trabajo, la naturaleza con la denominación de tierra, quedaban disponibles para su venta; el uso de la fuerza de trabajo podía comprarse y venderse universalmente a un precio llamado salario, y el uso de la tierra podía negociarse por un precio llamado renta. Había un mercado de mano de obra y un mercado de tierra, y la oferta y la demanda de cada mercado estaban reguladas por el nivel de los salarios y de las rentas, respectivamente: se mantenía consistentemente la ficción de que la mano de obra y la tierra se producían para la venta” (Polanyi, 1989:137).

[6] La internalización de costos ecológicos provocados por la contaminación ambiental es, sin dudas, otro problema al cual se puede enfrentar el capital pero que no trataremos aquí.

[7] La Ley de Emergencia Económica de 2002 había introducido el derecho de exportación de los hidrocarburos que el gobierno kirchnerista no sólo utilizó sino que también lo prorrogó a través de la Ley 26.217/2006. La retención de la exportación de petróleo crudo aumentó de un 20% en 2002 a un 25% en 2004 más una sobretasa según el precio internacional, que en la práctica llevaron la retención a un 45% (Resoluciones 337 y 532 del Ministerio de Economía). En 2007 se adoptan las retenciones móviles con un valor de corte de 42 dólares y un valor de referencia de 60,9 que con la cotización récord de 2008 alcanzó un 250% (Resolución 394 de 2007 del Ministerio de Economía). En el caso del gas natural se introdujeron retenciones por primera vez en 2004 de un 20% (Decreto 645/04) y en 2006 treparon al 45% (Resolución 534/2006 del Ministerio de Economía). Para las naftas, el fuel oil y el gasoil, que desde 2002 retenían el 5%, también se adoptaron las retenciones móviles en 2007.

[8] Otros argumentos que esgrimieron las empresas fueron el aumento de la demanda de energía por el crecimiento económico, la madurez de los yacimientos, la falta de incentivos para invertir en refinación, las retenciones a las exportaciones, el vencimiento de las concesiones y los conflictos gremiales.

[9] Algunas empresas debieron negociar su demanda creciente en forma directa con los distribuidores de energía y por lo tanto, debieron afrontar mayores costos. Por ejemplo, algunas pagaron 2,40 dólares por millón de BTU cuando el acuerdo entre el gobierno y las gasíferas era de 1,85 dólares (Revista El Inversor, Diciembre de 2007).

[10] Probablemente, el subsidio al consumo haya estado motivado principalmente como paliativo al descontento popular que generarían los cortes de suministro o un alza de las tarifas.

[11] Durante 2007 la cantidad de pozos exploratorios de hidrocarburos fue 45 (Bernal, De Dicco y Freda, 2008). Basta comparar con el promedio anual de 117 pozos exploratorios que implementó YPF durante la década del 80 (De Dicco, 2006).

[12] Mario Cafiero (2006) demuestra en una denuncia judicial presentada junto al Dr. Ricardo Monner Sans y Javier Llorens que el negocio de la exportación de gas a Chile (que en 2005 representaba un 83% del total de las exportaciones de gas natural) se encuentra altamente concentrado. Un pequeño número de empresas, con vinculaciones accionarias entre sí, controlan la extracción, la exportación, el transporte y la importación del gas argentino. El liderazgo de lo que denomina como trust lo ejerce Repsol-YPF.

[13] Como nota de color, no deja de llamar la atención que el Estado Nacional premie a Repsol YPF por convertirse en el mayor exportador del país, aún tratándose en buena parte de petróleo crudo: “El premio anual que otorgan el Ministerio de Economía y Producción y la Cancillería argentina al mayor exportador no da lugar a imprevistos: en 2005, por decimotercera vez consecutiva, la compañía española se llevó el primer lugar. La petrolera realizó exportaciones durante 2004 por 2.735 millones de dólares. Del total de las ventas al exterior, un 70% corresponden a productos petrolíferos procesados en las refinerías de la compañía en la Argentina con mano de obra nacional, mientras que un 30% restante corresponde a commodities, como el petróleo crudo, principalmente” (Revista El Inversor Energético y Minero, Octubre 2005).

[14] A su vez, podríamos decir que los hechos recientes apuntan a que el destinatario final del impacto de la crisis energética sea el consumidor final, es decir, la población trabajadora por medio de la aplicación de los tarifazos en el suministro de electricidad y de gas.

Marxismo Ecológico